Il faut donc attendre le 18 janvier 1643, pour assister au pacte de mariage d’entre Mathieue Broqueville et de Pierre Ponsin. Ce pacte n’apporte rien de bien intéressant en rapport à ce que nous connaissons déjà ! Alors pourquoi en parler ? Pour simplement le placer dans la collection des actes officiels déjà répertorié sur […]

You are browsing archives for

Catégorie : Broqueville (Bourgeoisie)

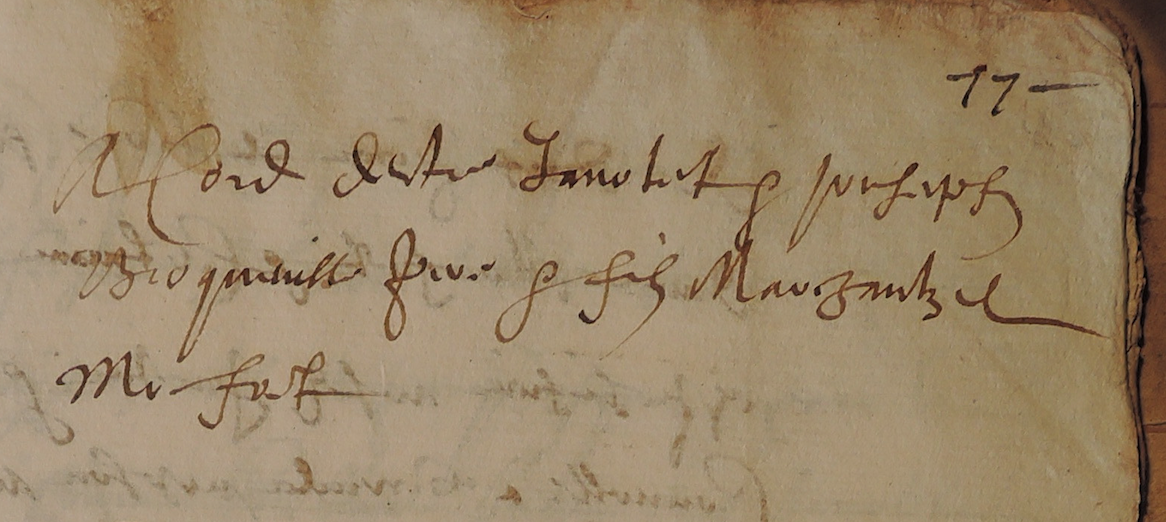

Accord entre père et fils tout en paix e

Voilà un bel accord qui précise bien les pièces du puzzle que j’ai mis tant de temps à reconstituer ces dernières années à propos de cette branche de Janotet. Grâce à cet accord entre le père et le fils, j’ai la preuve concrète de deux des trois mariages de Joseph ! Pour ce qui est […]

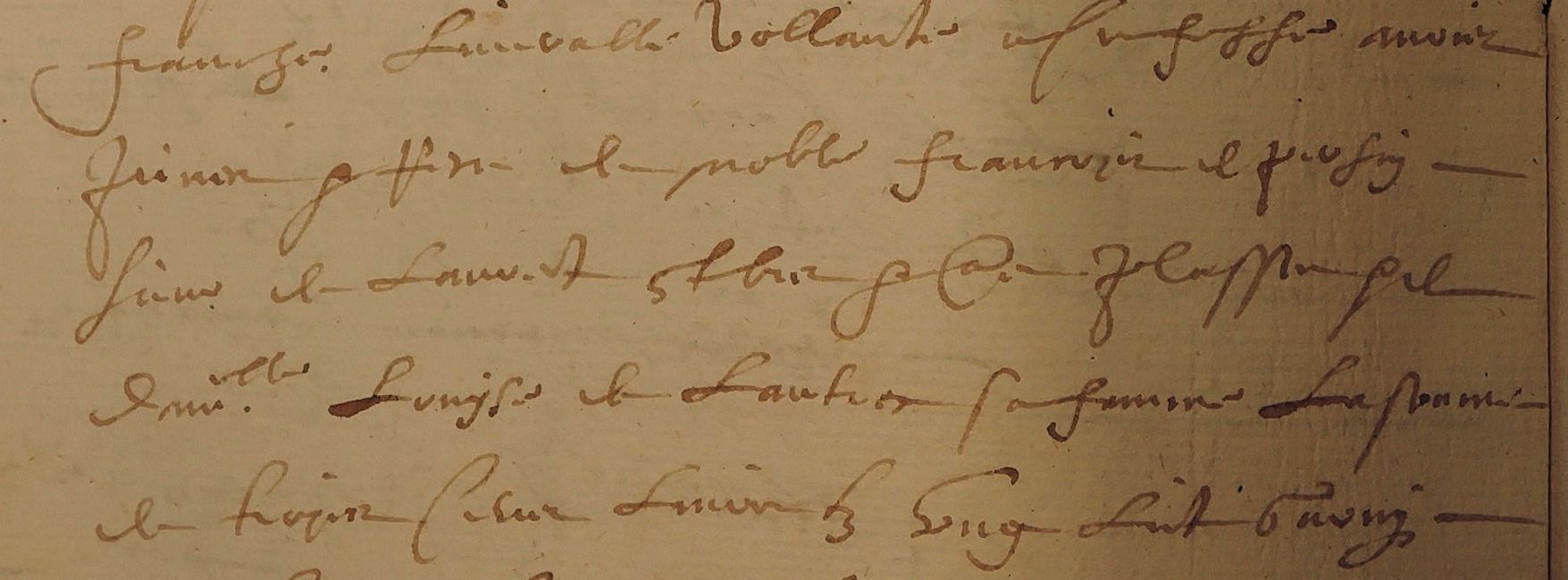

Charlotte de Lavedan, orpheline ?

Toujours chez le notaire Mazars (1) que je suis en train d’éplucher petit à petit, je trouve un acte de “reconnaissance pour Charlotte de Lavedan, femme à Joseph Broqueville, marchand“. Ce genre de texte apporte toujours son petit lot d’informations intéressantes. De Charlotte de Lavedan, j’ai très peu d’informations. je ne connais pas non plus […]

Le testament de Barthélémie Espiau

Barthélémie Espiau fille de Jean et de Anthonie Pomez. Femme de Bernard Broqueville (ap. 1565 – entre 1649-1664) est alitée de maladie corporelle et sent sa fin approchée à grand pas (1). Effectivement, elle décède le 26 août 1647, soit deux jours après le testament. D’elle on ne sait pas encore grand-chose puisqu’elle apparaît de […]

L’émancipation de Sanson Broqueville

Sanson Broqueville vit à Bordeaux depuis plusieurs années. Le 28 août 1646 par acte devant le notaire Mazars (1), il lui donne la somme de 500 livres pour s’installer comme marchand. Ce son est déjà comme une émancipation qui sera effective deux ans plus tard.

Le testament de Janotet Broqueville

Voilà un testament (1) comme je les aime avec beaucoup de détails. En fait je n’apprend pas grand chose de plus que ce que j’ai déjà découvert par ailleurs, mais quand même, il y a des indices nouveaux qui permet de comprendre l’état d’une branche dont Janotet est l’auteur au 13 octobre 1651.

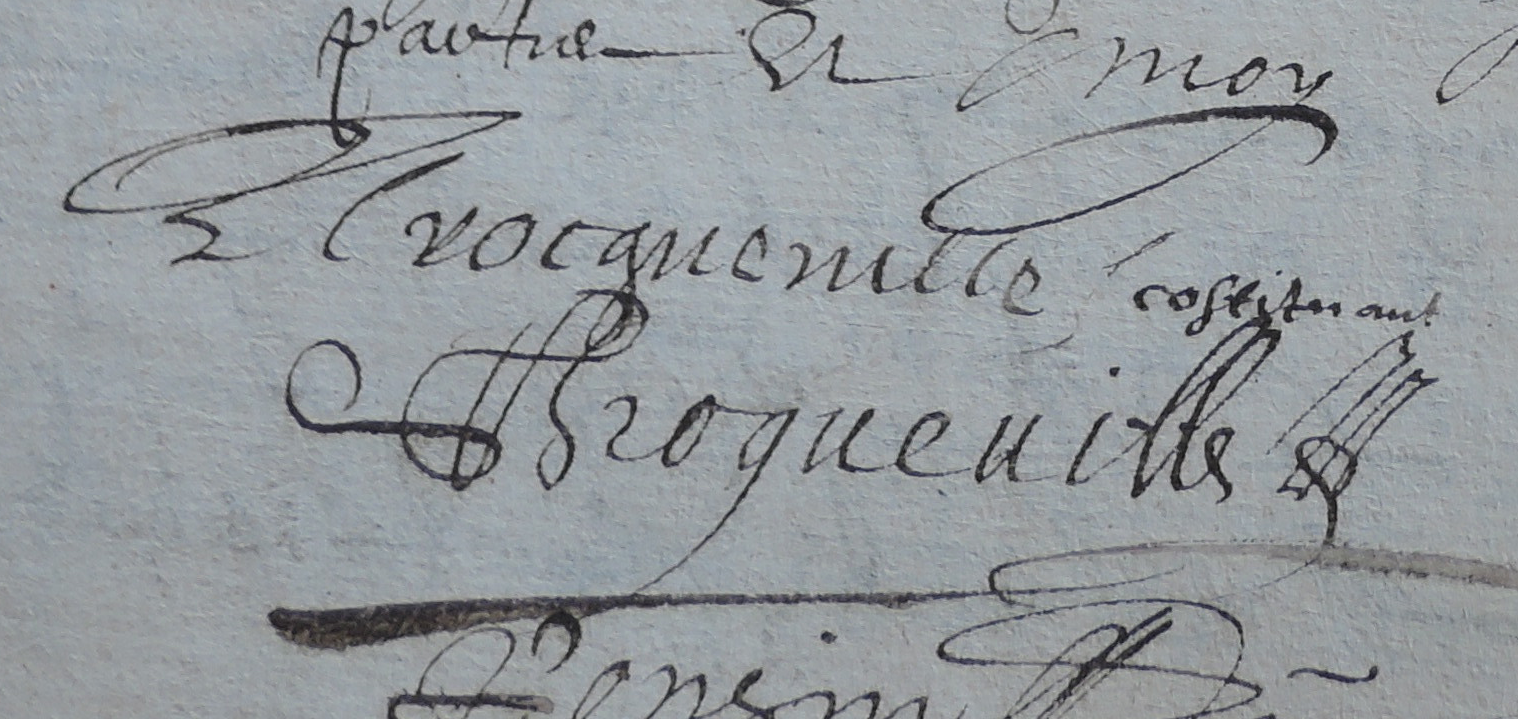

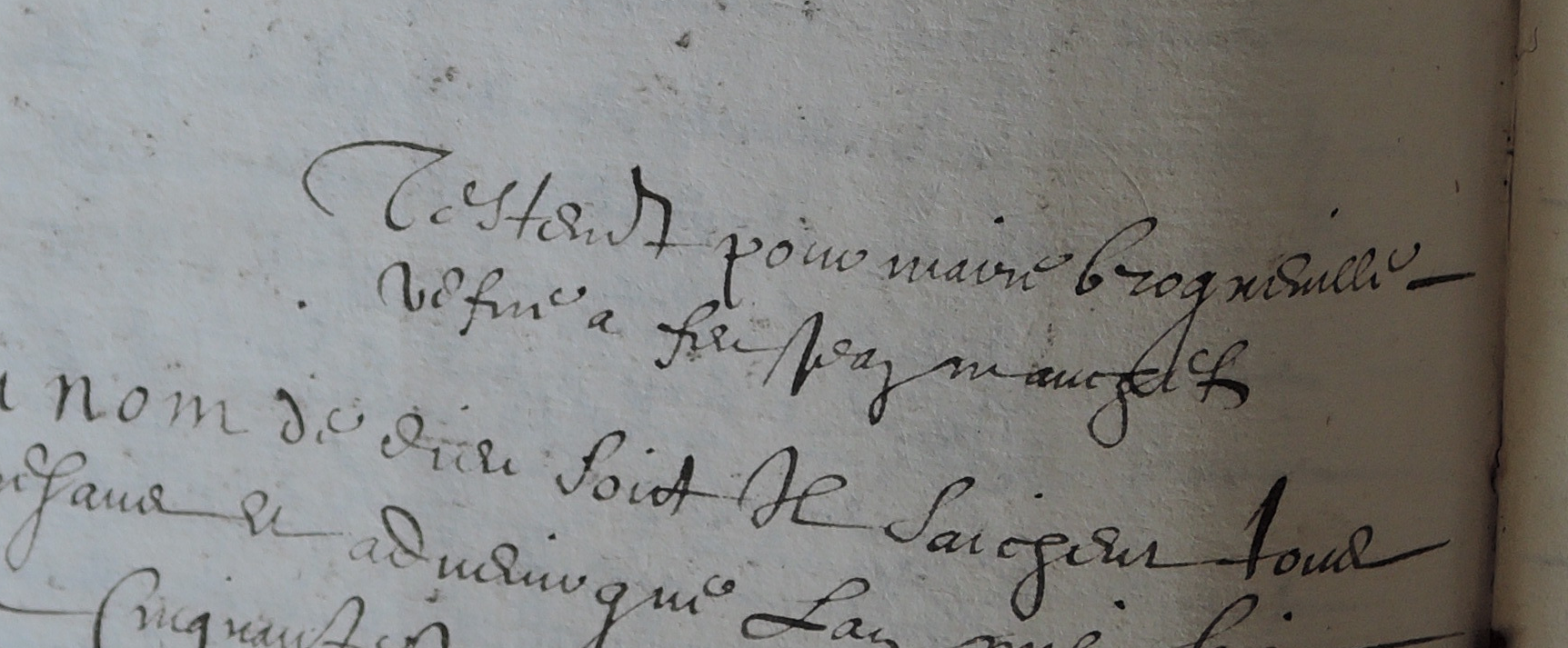

Le testament de Marie Broqueville

Marie Broqueville fait son testament (1), le 31 mai 1651, en toute bonne connaissance de cause puisqu’elle dit ceci : “Constitue en sa personne ladite Marie de Broqueville veuve de feu ledit Mauchet laquelle étant tenue malade dans son lit de certaines maladies corporelle toutefois du vouloir de dire de son bon gré, saine mémoire […]

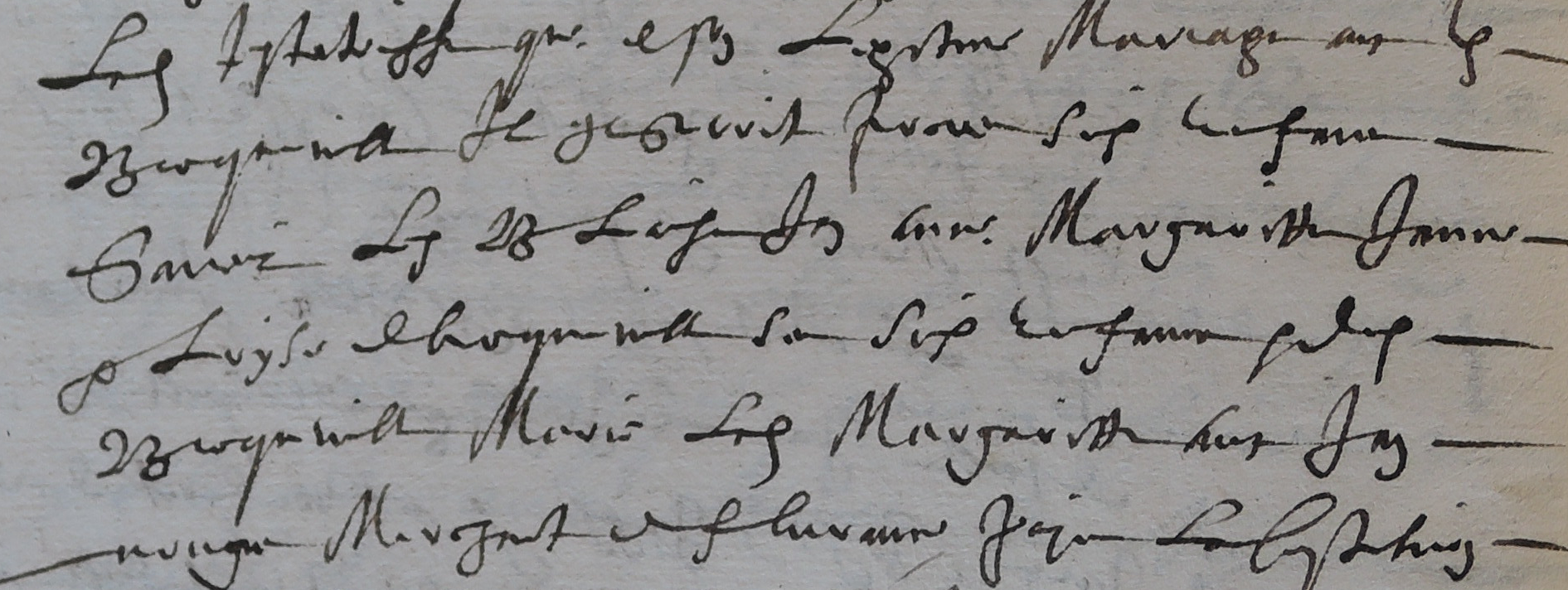

Descendance de Judith de Boiber

La saga des descendants des trois épouses de Joseph Broqueville n’est pas terminée. L’accord entre Janotet et Joseph que l’on a découvert dans l’article précédent ont déjà apporté des clarifications. Comme Joseph s’est marié en 1638 avec Judith de Boiber et que divers actes semblent se contredirent, nous allons essayé de comprendre la descendance de […]

Testament de Jeanne Roux

Jeanne Roux est l’épouse de Jacques Broqueville. Comme ce couple a eu une seule fille morte en bas-âge, Jeanne organise son héritage de telle sorte que tout ce qui vient d’elle est légué à ses neveux et nièces. (1) Ses héritiers universels sont ses deux neveux Jacques et Mathieu Roux qui doivent se partager ses […]

Belle brochette de notables

Le 2 mai 1659, dans un acte (1) de dettes des notables, consuls, bourgeois de la ville de Monfort au recteur de la paroisse de Monfort, maître Louis Deblot, quelques uns de ceux-ci ont signé cet acte pas courant au vu du nombre d’intervenants. Ainsi nous lisons dans le texte : “(…) se sont constitués noble Bernard […]

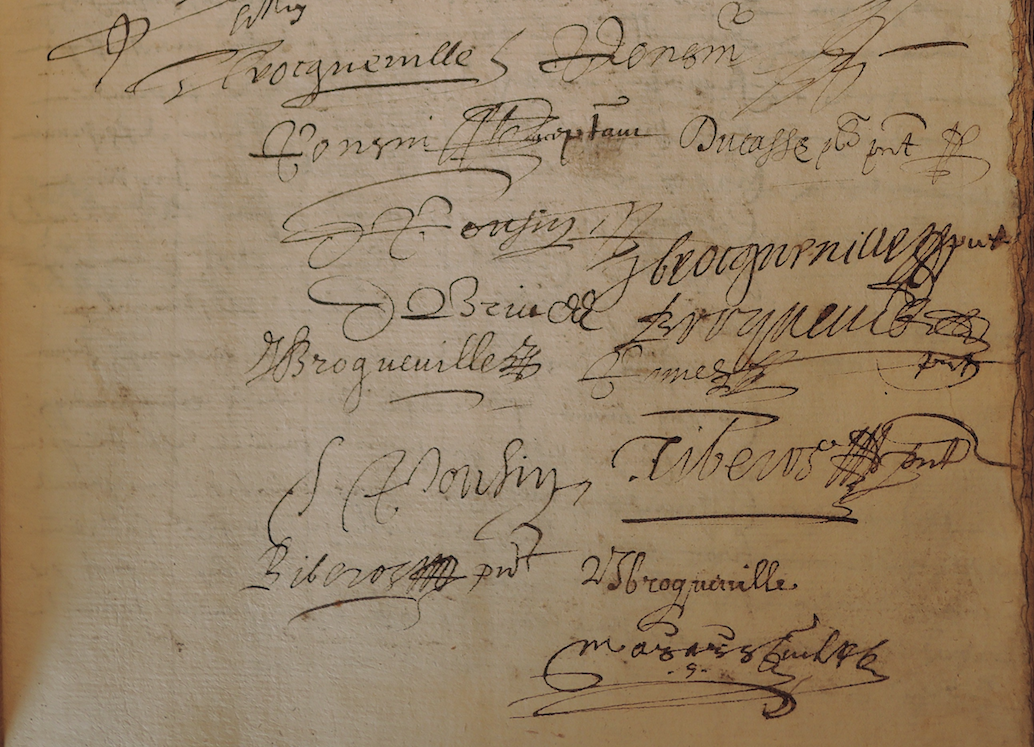

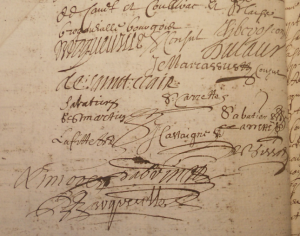

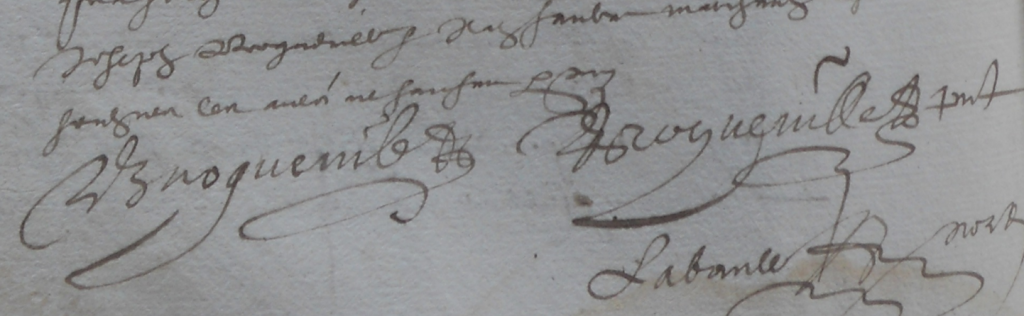

Signature : le mimétisme

Voici un bel exemple de mimétisme dans les signatures entre deux personnages portant le même prénom. Pendant plusieurs années, j’ai attribué les deux signatures au même personnage. Et là, pour la première fois les deux Joseph Broqueville signent côte-à-côte. A force de voir les signatures, je n’avais pas vu ce qui les différencie : juste […]