Après l’acquisition d’un objet, l’on peut s’interroger sur sa provenance. Il est parfois étonnant le chemin parcouru par un objet, passant ainsi de mains en mains. Il en va de même pour une plaque de verre de Charles de Broqueville, récemment acquise par mes bons soins. Ces acquisitions regroupent ainsi moult souvenirs de la famille […]

You are browsing archives for

Catégorie : Patrimoine

Nos ancêtres parlaient gascon

Le gascon est la langue que parlaient nos ancêtres depuis fort longtemps. Il est possible, d’ailleurs, que certains d’entre-eux ont continué à parler ce dialecte jusqu’au XIXe siècle. A l’heure actuelle, le gascon est toujours enseigné en tant que dialecte.

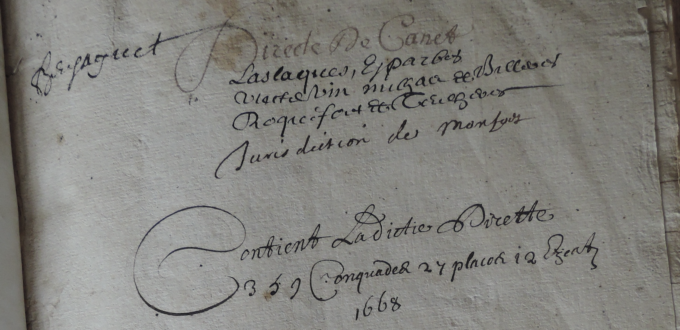

Tenir en fief

Selon la définition du littré, le fief tire son origine du Moyen-âge. “Domaine noble, relevant du seigneur d’un autre domaine, concédé à des roturiers, sous condition de foi et hommage et assujetti à certains services et à certaines redevances“. Les archives départementales du Gers à Auch détiennent quelques document intitulés “Sénéchaussée de Lectoure – Reconnaissance […]

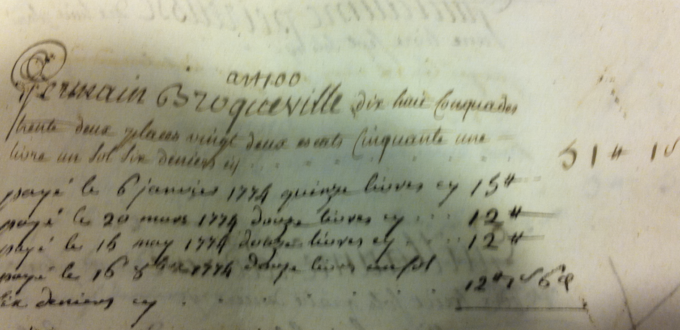

Rolle pour la taille

De tous temps, les habitants de Monfort, dont les Broqueville ont du s’acquitter de la taille au roi, chaque année. Cet impôt est récupéré par le collecteur de la taille qui est un des notables de la ville, désigné à cet effet, pat les consuls. Les années de vaches maigres, et il y en a […]

Le linge de maison

Déjà tout petit, je ne comprenais pas pourquoi le linge de la maison portaient des marques brodés en rouge. Pour moi, une serviette était une serviette. Visiblement chaque essuie, chaque drap avait sa place dans la maison. Je dois reconnaître que cela se passait pas comme cela dans la maison de mon enfance. Mes parents […]

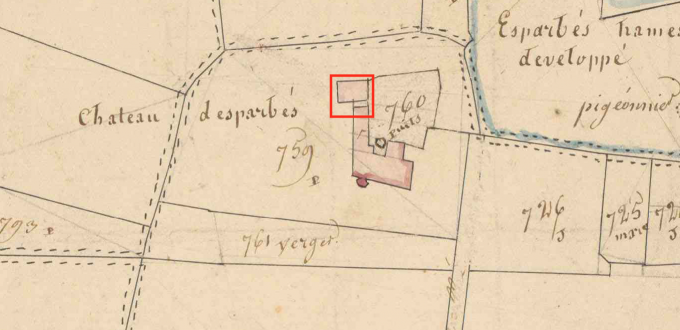

La métairie d’Esparbès

Les Broqueville se rapprochent petit à petit du château d’Esparbès qu’ils occuperont au XIXe siècle. Blaise Broqueville, possède la métairie d’Esparbès située non loin du château. (1) Blaise Broqueville est qualifié de bourgeois de Monfort. Il est donc de ces notables qui peuvent dirigé la cité et élire les consuls de la bastide. On peut […]

Le collège de Monfort

Un témoin présent dans un contrat de gasaille est “escolier”, ce qui suppose qu’il fait ses études “secondaires” dans le collège de Monfort. Dans la bastide, une rue porte le nom de rue de l’école. On sait par ailleurs que Monfort possédait une école depuis le XVe siècle. Actuellement, il est très difficile de situer […]

Un petit dessin

Un dessin a attiré mon attention à la fin du registre des actes de 1639 du notaire Mazars. Dessin se trouve sur un parchemin servant de couverture à ce registre. Il n’est pas rare de des vieux parchemins servent comme couverture de registre. Il se trouve sur la troisième page de couverture de ce registre. […]

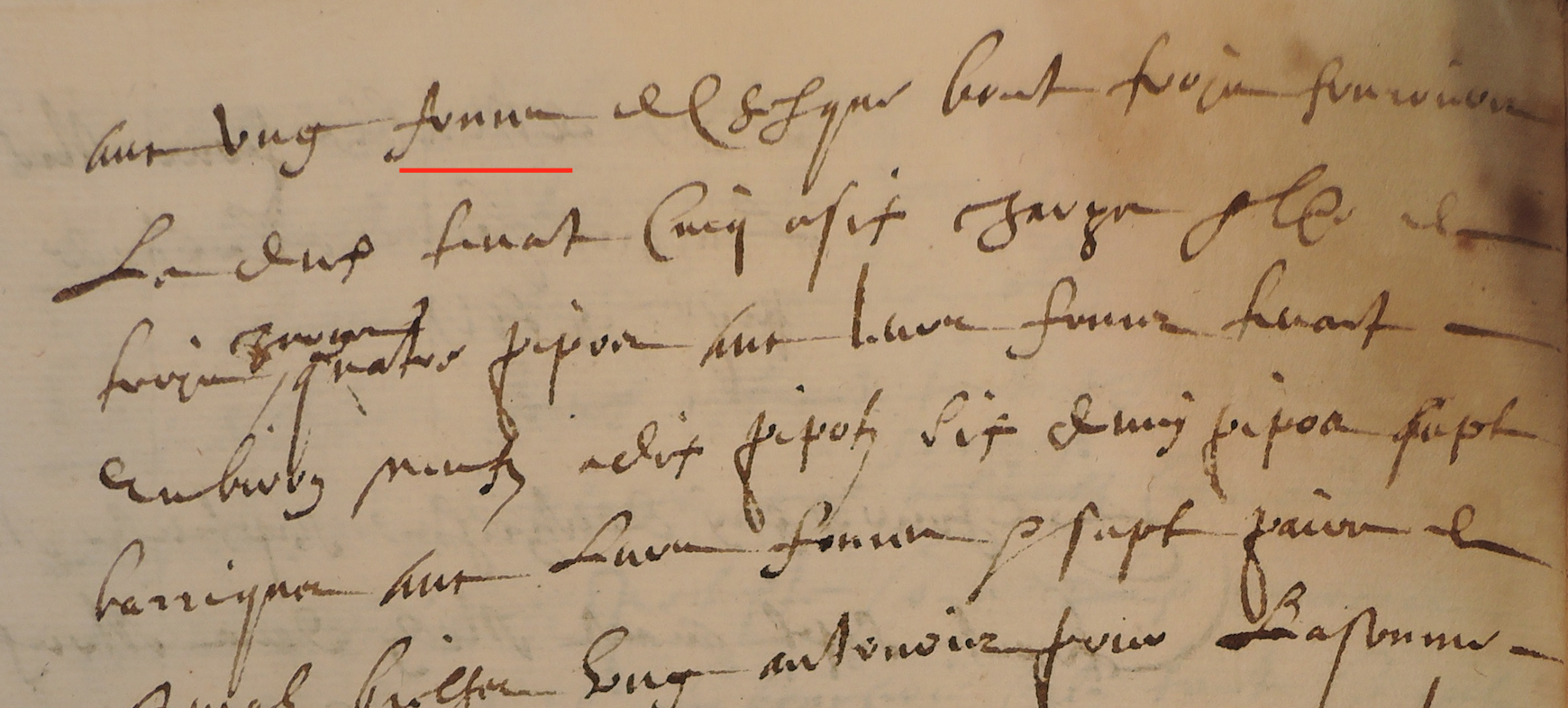

Un tonneau est un meuble

Toujours chez le notaire Mazars (1)que j’épluche depuis des mois, j’ai découvert un acte d’achat de meubles par maître Joseph Lauzéro à Jean Broqueville substitut. En fait de meubles, il s’agit de matériel de vinification dont des tonneaux. Ancien vigneron que je suis, il est clair que je m’intéresse de connaître les mots utilisés chez […]

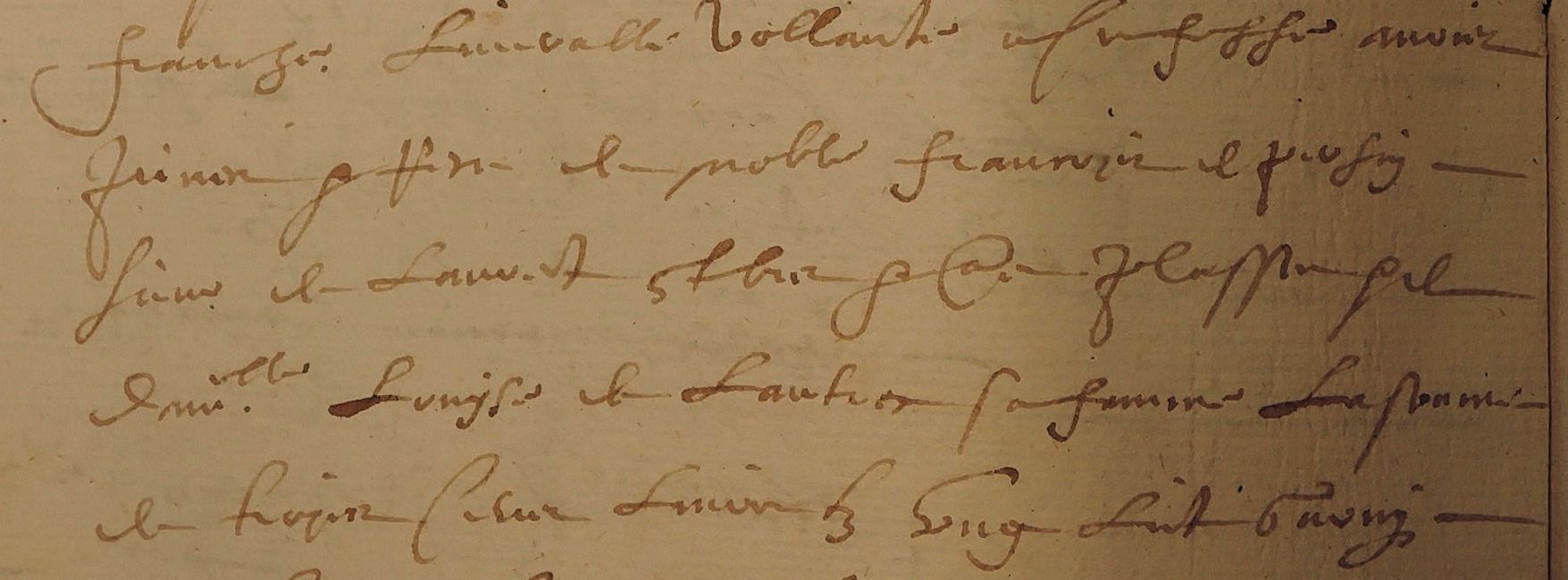

Charlotte de Lavedan, orpheline ?

Toujours chez le notaire Mazars (1) que je suis en train d’éplucher petit à petit, je trouve un acte de “reconnaissance pour Charlotte de Lavedan, femme à Joseph Broqueville, marchand“. Ce genre de texte apporte toujours son petit lot d’informations intéressantes. De Charlotte de Lavedan, j’ai très peu d’informations. je ne connais pas non plus […]

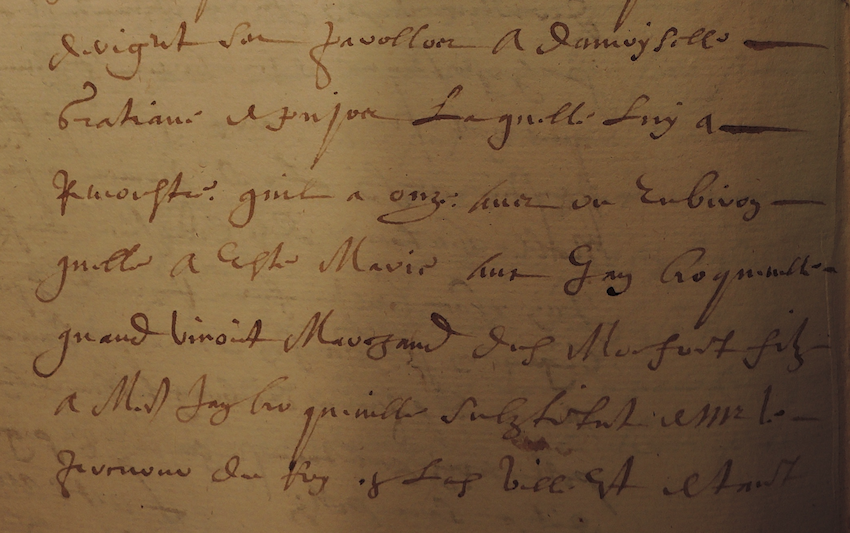

Deux Jean pour une même femme

“Deux Jean pour une même femme” n’est peut-être pas le meilleur titre, mais c’est probablement le plus juste. Le texte qui va suivre n’est pas évident du tout à écrire pour bien se faire comprendre. Il faut reconnaître que je suis tombé des nues en lisant ce texte, qui fort heureusement, n’est pas trop compliqué […]

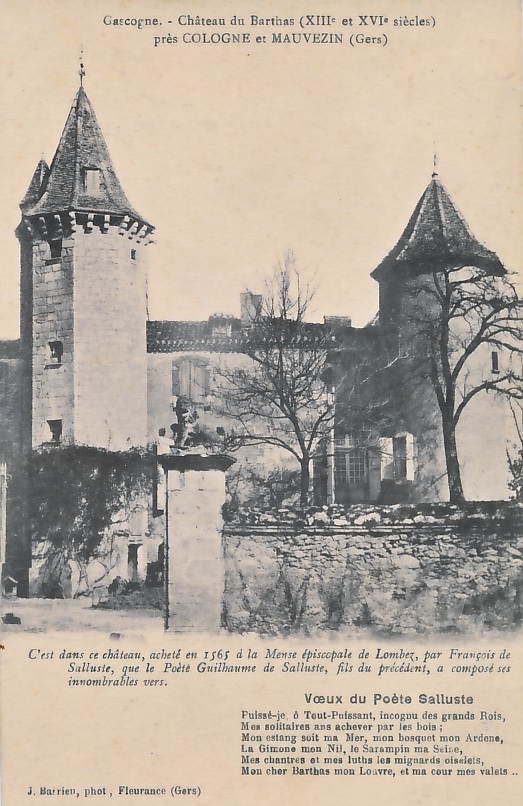

Barrieu et Bacon

Depuis que j’ai fait ma petite bulle d’oxygène, je me suis dit qu’il était peut-être intéressant de creuser cette question des cartes postales en ma possession. J’avais peut-être d’autres photos d’Henri Bacon mais j’avais peut-être aussi des cartes postales de Barrieu dont on parle dans l’article de La Dépêche ! J’ai ainsi regardé de plus […]