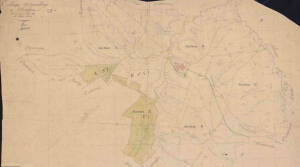

Les archives départementales du Gers publient sur leur site Internet le plan Napoléonien qui a été édité en 1828 par ??? pour le département du Gers. La réalisation de ce plan cadastral avait des visée fiscaliste et allait permettre de bien mieux situer les terres en les parcellisant. C’est un passage majeur vers l’identification des […]

You are browsing archives for

Étiquette : Château

Jean II de Broqueville, sieur d’Empiroy

On ne connaît pas la date de naissance de Jean II. Il est fils de Jean Ier et de Marie de Busquet. Ludovic Mazeret fixe la date de son décès au 8 mars 1667. En 1639, il est élu premier consul et il le sera encore pour les années 1658, 1659 et 1665. Il est […]

Le château d’Esclignac

En 1295, le castrum ou villa d’Esclignac appartenait en co-seigneurie à Gaston, vicomte de Fézensaguet, et à un certain Vital de Montgaillard, fils probable d’Odon de Preissac dont le lignage était déjà possessionné autour de Monfort dès les années 1275. En 1325, des discussions étaient intervenues entre les consuls d’Esclignac et ceux de Montfort à […]