A la fin d’octobre 1917, les usines belges de munitions installées en Angleterre fabriquaient leur millionième obus. Cela donna lieu à un échange de télégrammes très cordiaux entre Winston Churchill et Charles de Broqueville. Le message du Premier ministre belge se terminait par cette déclaration : “Notre ferme détermination est de combattre sur tous les champs […]

You are browsing archives for

Étiquette : 1914

La mission politique du gouvernement de ...

Jules Renkin, ministre d’État, est celui qui a le mieux défini la raison d’être du gouvernement belge au Havre, dans un article du Times de 1920 : “Le devoir primordial était de maintenir la souveraineté belge et ses organes légaux, de faire que la Belgique envahie conserve un gouvernement légitime, capable de représenter devant le […]

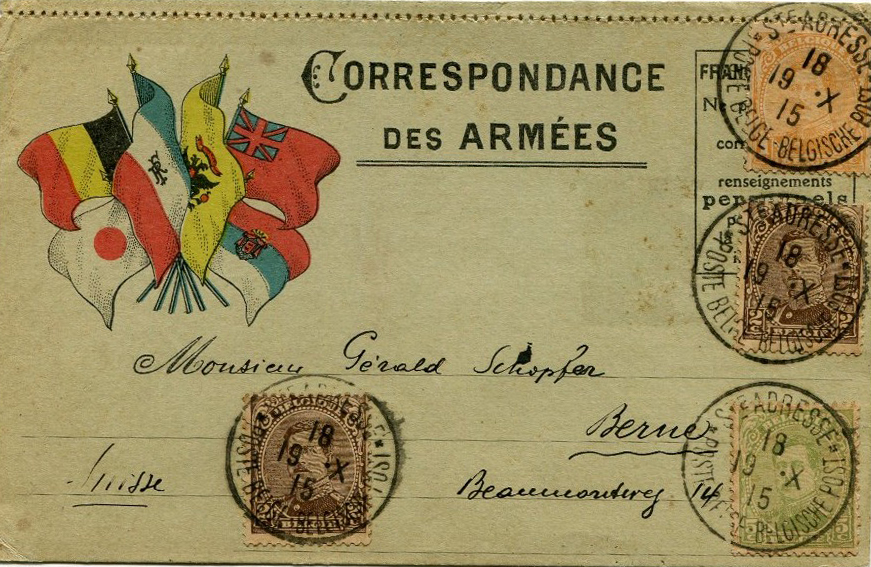

La capitale de la Belgique : Sainte-Adre...

Sainte-Adresse est une ville balnéaire située tout à coté de la ville du Havre.Dès le début de la guerre, en 1914, elle est devenue la capitale administrative de la Belgique et le siège du gouvernement belge. A l’aube du 14 octobre 1914, l’arrivée des paquebots en provenance de la base arrière d’Ostende amenèrent les ministres […]

La Panne

Le 11 octobre 1914, le gouvernement français avait signalé qu’il ferait tout pour permettre au roi de s’exiler en France, comme le gouvernement d’ailleurs, tout en lui garantissant son entière indépendance. Le roi avait été très sensible à cette délicate attention, mais n’accepta pas de quitter la dernière province libre de son royaume. Il […]

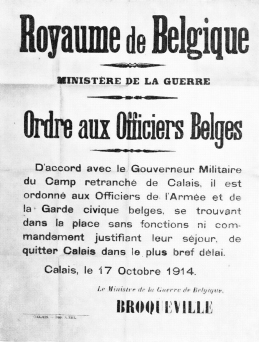

La grande base militaire Belge de Calais...

Le 14 octobre 1914, le G.Q.G. se trouve à Nieuport-Bain et le colonel Wielemans signe au nom du roi, l’arrêté prescrivant le transfert de la base de ravitaillement à Calais. Le même jour le G.Q.G. français déclare le port de Calais au service de l’armée belge. Ce jour-là l’intendant militaire en chef de l’armée […]

Entre catholique, on se comprend ?

Le 20 septembre 1914, le gouvernement belge, alors à Anvers apprenait que l’Osservatore romano, journal “officiel” du Vatican, insérait des communiqués allemands injurieux pour la Belgique. En date du 8 septembre, ce journal publiait au milieu de sa seconde page, une révision de l’histoire immédiate signalant que la France avait envahi la Belgique dès le […]

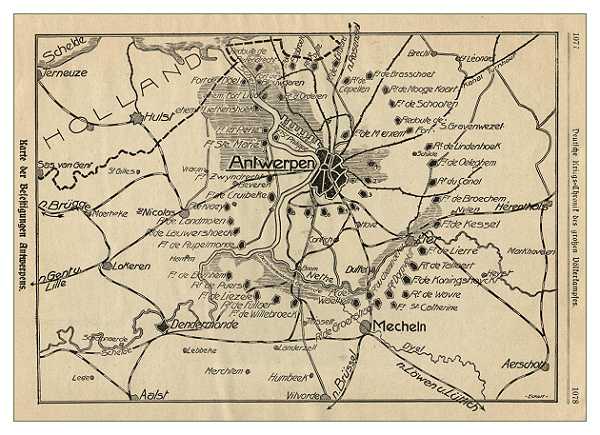

Evacuation d’Anvers

Durant toute la bataille, la ville avait conservé un calme étonnant et donnait même une sentiment de sécurité alors que le front était à quelques kilomètres. M. Churchill circulant dans les rue avec son chapeau haut de forme sur la tête et sa badine en main, notait que les hôtels les plus luxueux et les […]

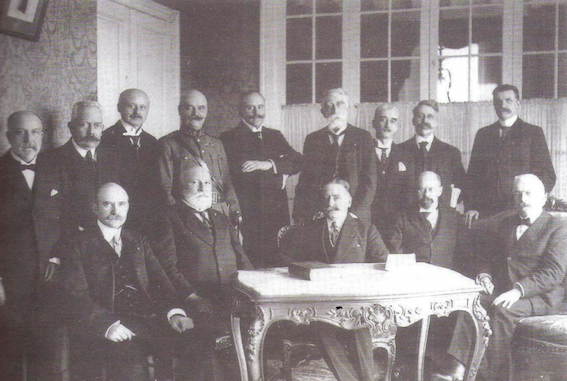

Le gouvernement belge à Anvers (17 août

Anvers, puissante métropole maritime sur l’Escaut et la mer du Nord, entourée d’un solide réseau de fortifications, était considérée comme le réduit national en cas de malheur. Depuis longtemps, il était prévu d’y transférer le siège du gouvernement belge. L’administration communale avait la liste des bâtiments qui pouvaient être utilisés dans ce but. On a […]

5 aout 1914 : appel à la France

Le mercredi 5 août 1914, le général Joffre ouvrait son G.Q.G. à Vitry-le-François. Son premier soin est d’envoyer à Bruxelles le colonel Brécart, de son Etat-major avec mission d’obtenir du gouvernement royal l’autorisation pour les troupes françaises d’entrer en Belgique sans aucune restriction. A peine ce dernier quitte le G.Q.G. que l’appel au secours de […]

Les jours précédents la guerre : la mobi

Le 27 juillet, Charles de Broqueville prépare deux notes brèves (1) pour son cabinet militaire. Le ministère de la guerre venait de mettre en mouvement les multiples rouages de la mobilisation générale. A ce moment-là, certains députés étaient persuadé que la neutralité serait préservée comme en 1870 et devisait dans le Parc royal : “C’est encore […]

Le ministère de la guerre belge à Dunker

Le G.Q.G. belge s’est transporté dans la soirée du 13 octobre de Nieuport à Furnes ; le ministre de la Guerre, voulant rester à proximité de l’armée et de ses bases de ravitaillement où tout était à créer ,allait, le même jour installer son quartier général à l’hôtel de ville de Dunkerque. M. Augagneur, ministre […]

Le Grand Quartier général (G.Q.G.)

Le Grand Quartier Général était le cerveau de l’armée. Il était l’instrument du Roi qui l’accompagnait en campagne. Il s’était d’abord constitué le 4 août 1914, avenue de Cortenberg et dans les premiers combats, il s’est installé dans l’hôtel de ville de Louvain. Le 19 août, il arrive à Anvers avec l’armée et place ses […]