Tout au long de mes recherches dans les archives municipales et départementales, il est rare de trouver des documents qui donnent le nom de Saint-Clément, à l’église paroissiale de Monfort. Nous n’arrivons pas à trouver le moment où ce nom a été donné à l’église. Ceci dit, nous avons avons trouvé un document daté de […]

You are browsing archives for

Catégorie : Monfort

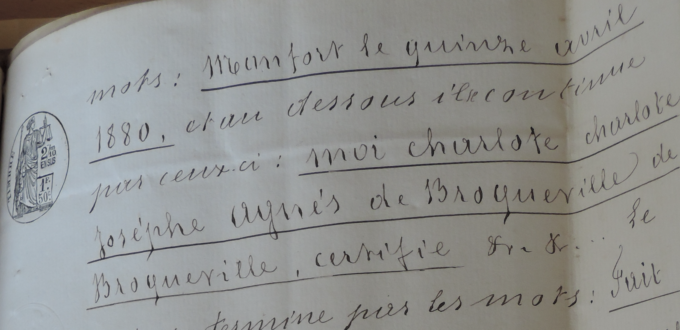

Testaments d’Agnès de Broqueville

Agnès a écrit 7 testaments durant sa vie qui a duré 81 ans ! Elle la dernière de sa fratrie à mourir seule à Monfort.

Une fratrie de prêteurs

L’histoire familiale m’a fait comprendre que ma famille, au sortie de la révolution française, ne roulait pas sur l’or. La génération suivante peut entrer dans la catégorie de prêteur. C’est peut-être compréhensible à partir du moment où Jean Joseph Bernard de Broqueville (1755-1834) a eu d’une unique épouse, Ursule de Lherm de Larcène (1752-1817), 13 […]

Payer la rente malgré tout !

Comment acheter une maison et devoir payer une rente aux prêtres de sa paroisse, toute sa vie ! C’est ce que nous allons voir dans le texte ci-dessous. Imaginez-vous, au XXIe siècle, acheter votre maison et devoir en plus une somme d’argent à un individu qui n’a rien à voir avec la maison ! C’est […]

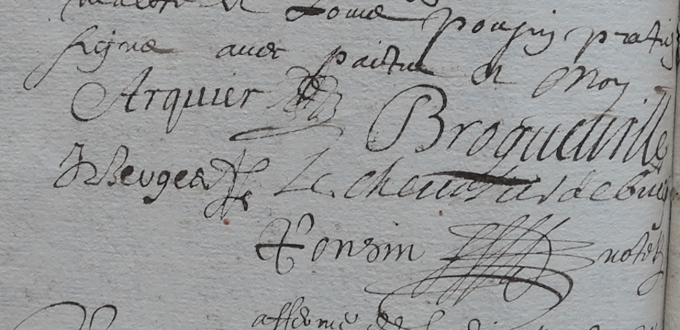

Grands personnages, grands témoins

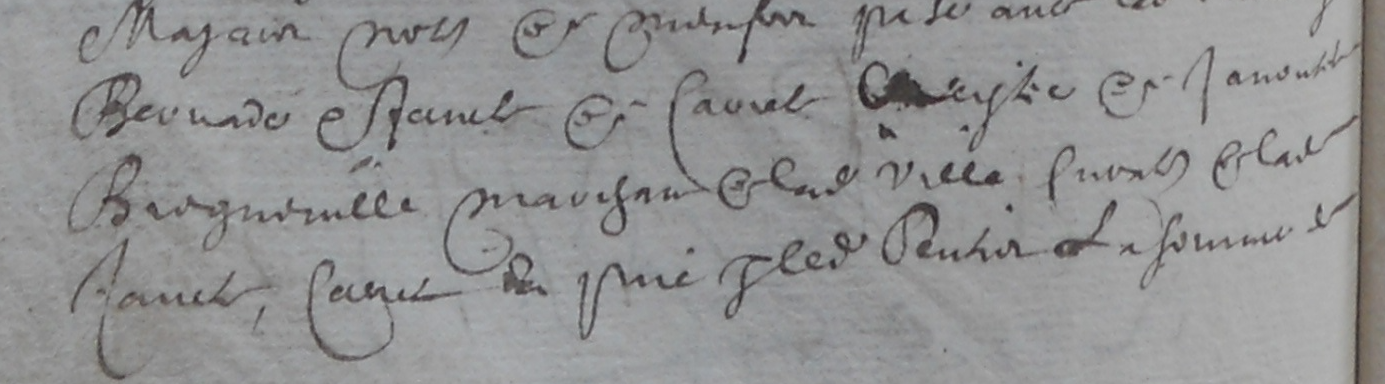

Reconnaissons que le corps de cet article n’est pas représenté à sa juste valeur dans le titre. Nous sommes ici devant une reconnaissance de dette d’un Sabathier envers un Broqueville. Les deux protagonistes de cette affaire ne sont grands personnages que pour la bastide de Monfort ! Il s’agit, d’une part, de maître Izac Sabathier, […]

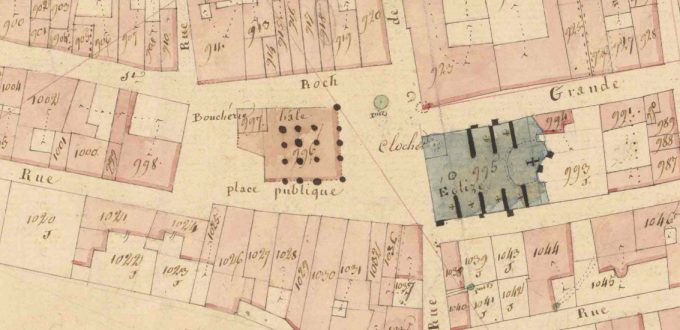

Le collège de Monfort

Un témoin présent dans un contrat de gasaille est “escolier”, ce qui suppose qu’il fait ses études “secondaires” dans le collège de Monfort. Dans la bastide, une rue porte le nom de rue de l’école. On sait par ailleurs que Monfort possédait une école depuis le XVe siècle. Actuellement, il est très difficile de situer […]

Tourisme du XVIIe siècle

Puisque j’arrive vers la fin de la lecture du notaire Mazars, je me rends compte combien les notaires nous font visiter Monfort. Certes le notaire n’est pas un guide du tourisme local, mais nous découvrons à chaque fois des lieux différents. Somme toute, il est rare qu’un notaire donne rendez-vous dans sa boutique, tant on […]

Afferme du Mazat

Voilà un nouveau mot que je rajoute dans le dico du site sur les Broqueville. C’est Bien parce que Jean Broqueville est consul à Monfort pour l’année 1634 que le mot Mazat est apparu dans un texte. Si un Broqueville n’aurait pas été consul, je n’aurais jamais découvert ce mot. (1) J’avais découvert quelques affermes […]

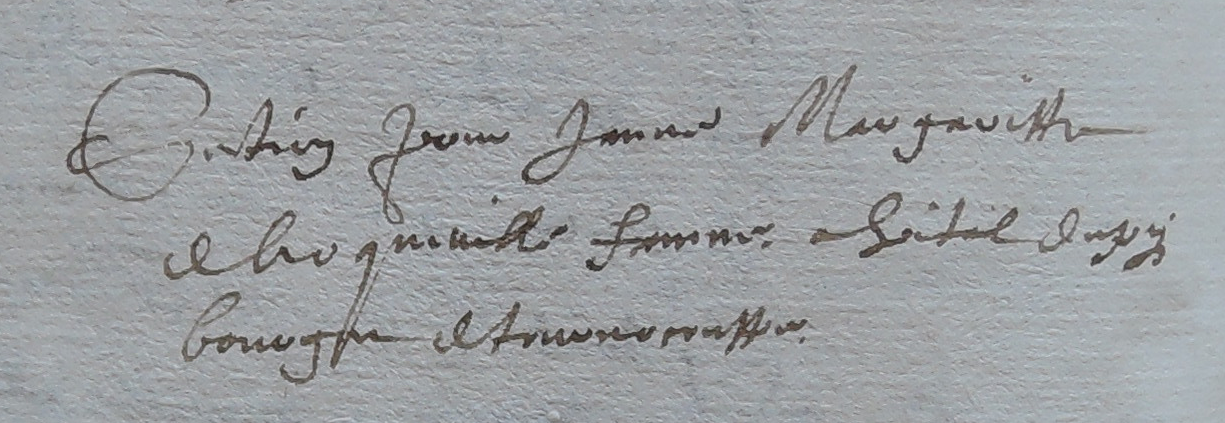

Un acte de notaire pour 30 livres

L’article précédent consacré aux héritages sous condition de collocation en mariage était monnaie courante. Voilà que je tombe sur une autre affaire qui concerne cette fois-ci Jeanne-Marguerite Broqueville (v.1614-1674) qui doit recevoir 30 livres de sa marraine. (1) Effectivement, dans le testament de Marguerite Broqueville mariée à Jehan Montangier, décédée sans hoirs, il est dit […]

Se colloquer en mariage

Dans bon nombre de testament, l’on voit que le testateur ou la testatrice lègue des biens à leurs enfants que si et seulement si, ils se colloquent en mariage. Cela cause généralement de gros problèmes que l’on retrouve des années plus tard, quand l’un ou l’autre se marie effectivement. Le beau-frère devient généralement la bête […]

Barrieu et Bacon

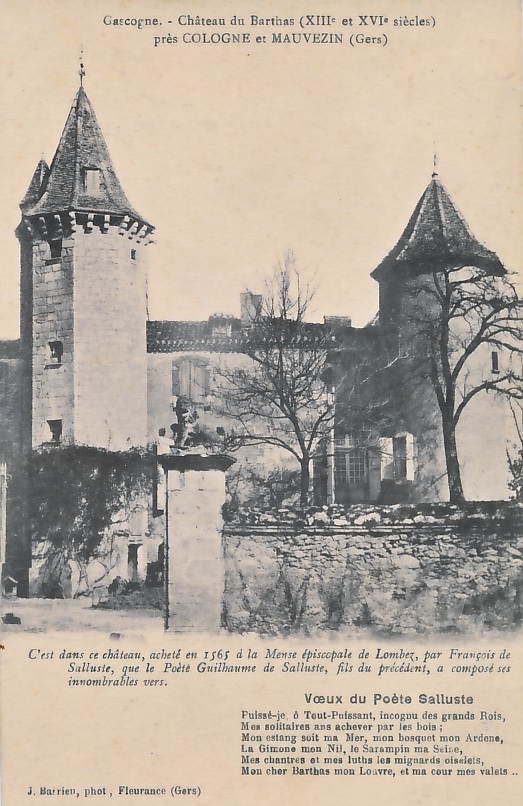

Depuis que j’ai fait ma petite bulle d’oxygène, je me suis dit qu’il était peut-être intéressant de creuser cette question des cartes postales en ma possession. J’avais peut-être d’autres photos d’Henri Bacon mais j’avais peut-être aussi des cartes postales de Barrieu dont on parle dans l’article de La Dépêche ! J’ai ainsi regardé de plus […]

Birrh

Pourquoi donc écrire un mot aussi étrange dans ce blog. Birrh. Comment lier le nom d’une boisson alcoolisée à celui de ma famille. C’est une simple carte postale qui me fait parler de ce spiritueux qui est un assemblage entre du vin du Roussillon et de plantes aromatiques . Ainsi donc, sur mon site favori […]