Déjà tout petit, je ne comprenais pas pourquoi le linge de la maison portaient des marques brodés en rouge. Pour moi, une serviette était une serviette. Visiblement chaque essuie, chaque drap avait sa place dans la maison. Je dois reconnaître que cela se passait pas comme cela dans la maison de mon enfance. Mes parents […]

You are browsing archives for

Catégorie : Artisanat

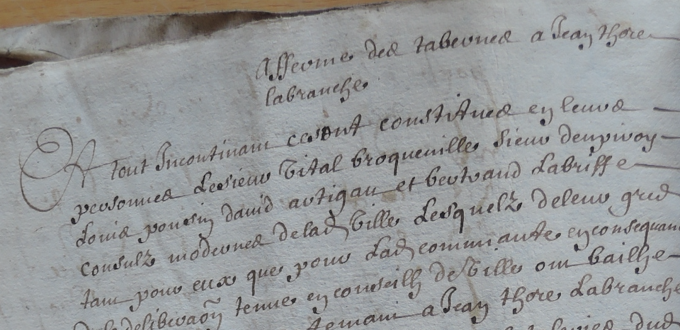

Les affermes de Monfort

Si vous avez bonne mémoire, il est évident que vous vous souvenez d’un autre article écrit sur les dates des foires de Monfort. Il y avait quatre dates de foire. Nous allons voir que les dates sont bien confirmée à l’exception de l’une d’entre-elle. Ici tout en parlant des affermes des taulage, boucherie et taverne, […]

Les Broqueville ont bonne mémoire

Il faut reconnaître que les Broqueville, et probablement tous les monfortois, ont bonne mémoire quand on voit que les personnes réclament parfois des sommes à devoir après de nombreuses années de silence. Ainsi Jacques Broqueville (+ av. 1696) reçoit 76 livres d’un couple du village de Labrihe 18 ans plus tard (1). Il n’est pas […]

La forge de la porte du dessus

Belle petite découverte (1), en ce jour où tombera un nouveau record de chaleur pour la Belgique. Je me plais à imaginer les conditions difficiles de travailler dans une forge avec pareille température (40°C à Bruxelles). Ce texte est daté du 29 novembre 1669. C’est la première fois que je vois Jean Broqueville (1630-1705), sieur […]

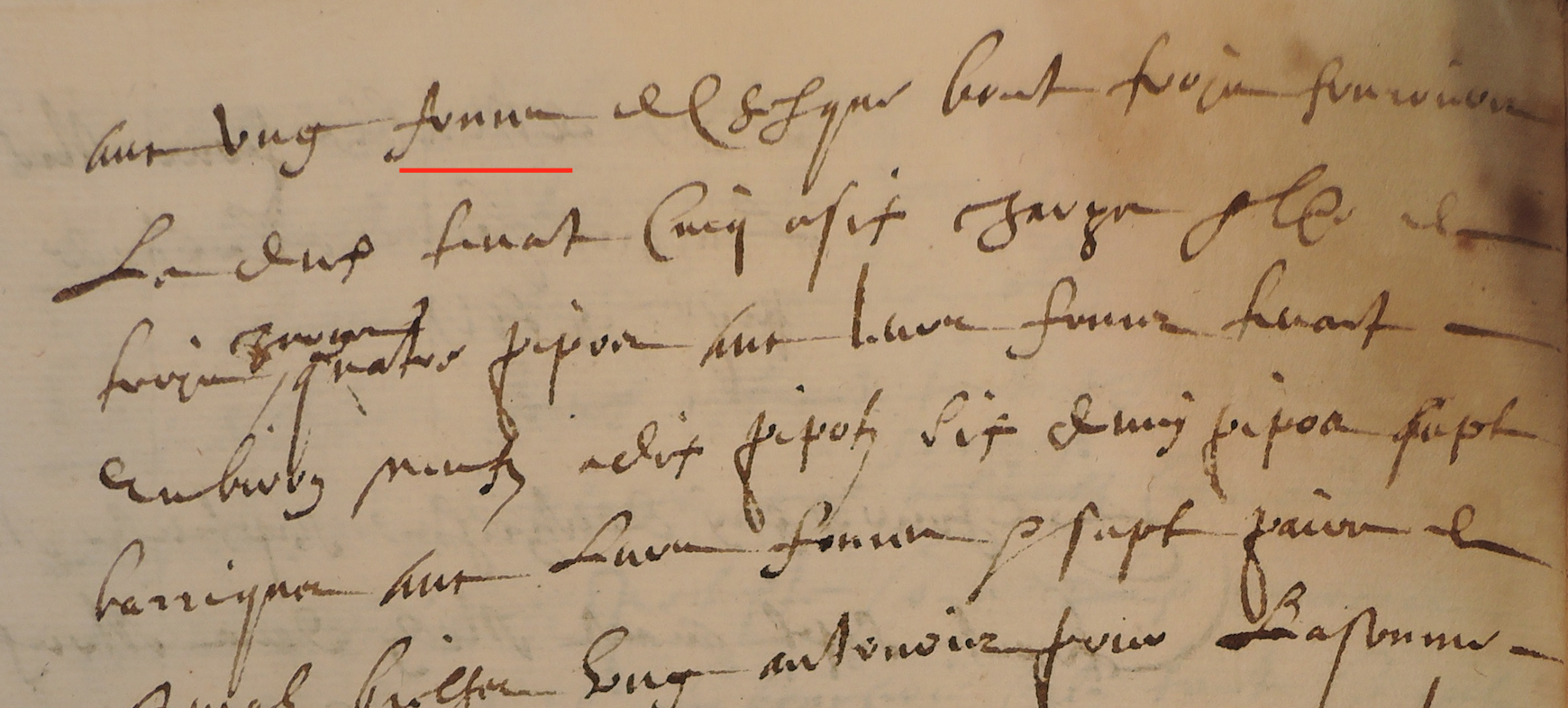

Un tonneau est un meuble

Toujours chez le notaire Mazars (1)que j’épluche depuis des mois, j’ai découvert un acte d’achat de meubles par maître Joseph Lauzéro à Jean Broqueville substitut. En fait de meubles, il s’agit de matériel de vinification dont des tonneaux. Ancien vigneron que je suis, il est clair que je m’intéresse de connaître les mots utilisés chez […]

Afferme du Mazat

Voilà un nouveau mot que je rajoute dans le dico du site sur les Broqueville. C’est Bien parce que Jean Broqueville est consul à Monfort pour l’année 1634 que le mot Mazat est apparu dans un texte. Si un Broqueville n’aurait pas été consul, je n’aurais jamais découvert ce mot. (1) J’avais découvert quelques affermes […]