Dans l’article précédent, consacré au pacte de mariage de Barthélémy Broqueville, je me suis demandé comment se déroulait habituellement l’apprentissage du métier de barbier chirurgien, ce métier assez particulier. Comment est-il possible d’associer l’art de la barbe à la chirurgie ? Dans le contrat d’apprentissage signé entre Joseph Broqueville, père de Barthélémy et Jean Vaudaler, […]

You are browsing archives for

Catégorie : Métier

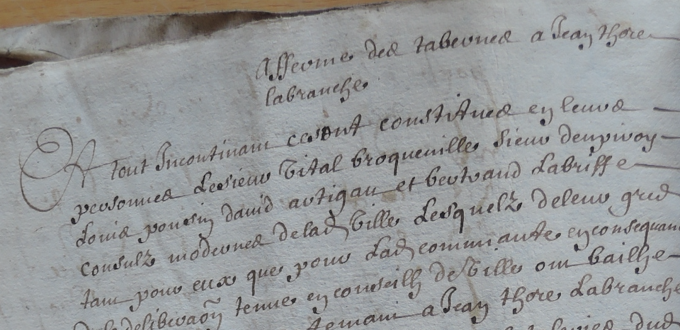

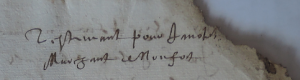

Les affermes de Monfort

Si vous avez bonne mémoire, il est évident que vous vous souvenez d’un autre article écrit sur les dates des foires de Monfort. Il y avait quatre dates de foire. Nous allons voir que les dates sont bien confirmée à l’exception de l’une d’entre-elle. Ici tout en parlant des affermes des taulage, boucherie et taverne, […]

Le collège de Monfort

Un témoin présent dans un contrat de gasaille est « escolier », ce qui suppose qu’il fait ses études « secondaires » dans le collège de Monfort. Dans la bastide, une rue porte le nom de rue de l’école. On sait par ailleurs que Monfort possédait une école depuis le XVe siècle. Actuellement, il est très difficile de situer […]

Notaires des pauvres, notaires des riche...

Je le pensais quand j’ai visité de fond en comble les registres du notaire Mazars qui a parcouru presque tout le XVIIe siècle. C’est en quatre jours que j’ai lu une bonne part des pages écrites par ce notaire de sa fine écriture, une fois de plus difficile à lire.