Un témoin présent dans un contrat de gasaille est “escolier”, ce qui suppose qu’il fait ses études “secondaires” dans le collège de Monfort. Dans la bastide, une rue porte le nom de rue de l’école. On sait par ailleurs que Monfort possédait une école depuis le XVe siècle. Actuellement, il est très difficile de situer […]

You are browsing archives for

Catégorie : Littérature

Les ombres de la lumière

Outre ses romans et essais, Huguette de Broqueville a bien entendu, publié de son vivant beaucoup d’articles dans diverses revues tant belges qu’internationales. Nous découvrirons au gré de mes trouvailles dans ses (très) nombreuses archives des textes qui auront pour mérite de faire vivre sa mémoire et surtout des écrits qui ne sont pas connu […]

Il y a 50 ans, mai 68

Pour une fois, je ne serai pas long. J’ai intégré dans mon blog broqueville.be un autre blog qui est la reprise du site Internet d’Huguette de Broqueville écrivaine et journaliste, qui était actif de son vivant. Pour continuer à honorer sa mémoire j’ai créé un autre blog dont voici l’adresse : huguette.broqueville.be . Il est […]

Hommage à Huguette de Broqueville

Hommage à Huguette de Broqueville (1931-2015) Le 19 septembre 2016 A 18heures Au siège de l’Association des Écrivains de Belgique AEB Chaussée de Wavre, 150 1050 Bruxelles Rencontre présidée et animée par l’écrivain et académicien Jean-Baptiste BARONIAN Avec : Elise Bussière, écrivain, Secrétaire Générale de Pen Belgique Claire Anne Magnès, écrivain, philologue, chroniqueuse, traductrice, […]

Tentation, un texte d’anthologie

Huguette de Broqueville est une écrivaine qui publie divers romans et de nombreuses nouvelles depuis 1968. Depuis son premier titre, “On ne répond pas à un crapaud” édité chez Calman-Levy, Huguette de Broqueville nous a construit des romans basés sur des faits historiques. Le crapaud nous parlait de mai 68 avant la lettre, Uraho (1) […]

Bibliographie d’Eric de Broqueville

– Le secret de Paul, Edition Mols (Bruxelles), La Lagune (Paris), 2006. Présentation de l’éditeur Les paroles du Notre Père redécouvertes par l’auteur dans un texte sanskrit – vieux de plus de trois mille ans – sont à l’origine de ce livre. Comment la spiritualité orientale a-t-elle pu imprégner le message de Jésus ? Une […]

Eric de Broqueville

Eric de Broqueville est né à Pau en 1940 , une carrière internationale l’a amené à vivre au Proche-Orient, entre autre, en Syrie. Il réside à Genève où depuis 10 ans il étudie la théologie et l’histoire des origines du judéo-christianisme. Il publie aux Editions Mols-La Lagune, le 5 avril 2006, son premier roman intitulé […]

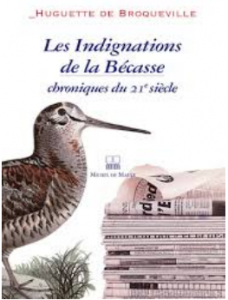

La bécasse dérange ?

Suite à la parution du texte d’Huguette de Broqueville dans la revue marginale “Les Fla, les Fla, les Flamands”, elle a reçu une réponse à son article de la part de Guido Fonteyn dans le Standaart du 7 janvier 2003, intitulé “Franskijons schrijven over Vlaanderen”. Nous reproduisons le texte d’Huguette et la reproduisons la réponse […]