Depuis quelques années, je me rends compte que les textes que j’écris dans ces pages concernant ma famille pourraient être mis en adéquation avec ce que je vis au XXIe siècle. Ce n’est pas le rôle d’un historien, me direz-vous ! Vous avez raison mais je ne suis pas historien. Je suis philosophe. Ma plume […]

You are browsing archives for

Catégorie : Réflexion

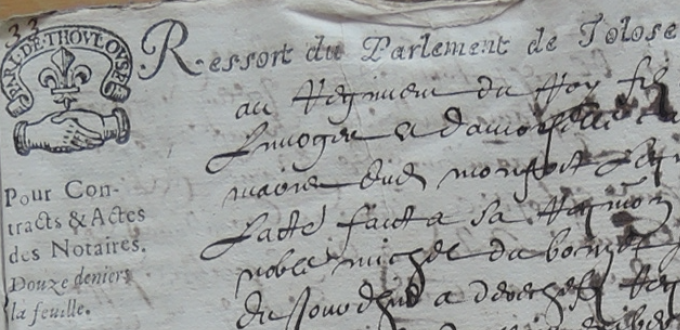

Récupération de papier

A l’heure où j’écris ce “papier” comme l’on disait dans les temps où Internet n’existait pas, plus que jamais, la communauté des humains parlent de recyclage, de seconde main, de redonner vie aux objets, de recyclerie, de repair’café… Bref de réutilisation de supports intéressants pour continuer à développer des objets usuels. La notion de récupération […]

J’ai bu la coupe jusqu’à la lie

A l’heure où vous lirez ce texte, je suis revenu de la ville d’Auch où j’ai passé 4 jours héroïques tant j’ai bu la coupe jusqu’à la lie. Non point parce que les Archives départementales ne m’ont pas fait bon accueil. Loin de là. J’ai abordé deux siècles, ce que je refusais de faire, jusqu’ici […]

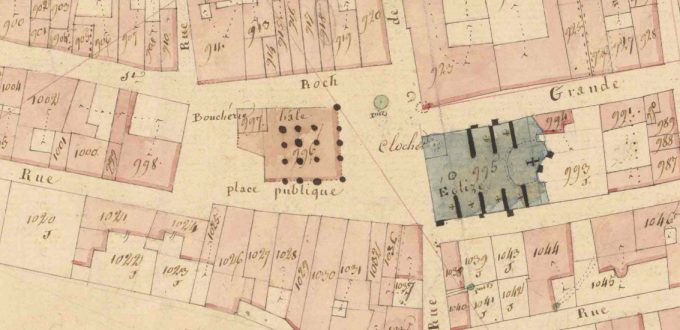

Tourisme du XVIIe siècle

Puisque j’arrive vers la fin de la lecture du notaire Mazars, je me rends compte combien les notaires nous font visiter Monfort. Certes le notaire n’est pas un guide du tourisme local, mais nous découvrons à chaque fois des lieux différents. Somme toute, il est rare qu’un notaire donne rendez-vous dans sa boutique, tant on […]

Broqueville en expansion ?

Une remarquable campagne de sensibilisation a lieu en Belgique organisée par le WWF : comparer les familles humaines à celle de la famille des tigres. Sommes nous en voie d’extinction ou de d’expansion ? Si vous êtes belge vous pouvez faire le test avec votre nom. Si vous ne l’êtes pas regardez la vidéo du […]

Qui dit année nouvelle…

Souvent je me demande comment nos ancêtres vivaient ce passage d’une année à l’autre. Si les annales de l’année 999 nous racontent les grandes peurs de l’année 1000, celles qui seront racontées dans quelques centaines d’années pourront rire en racontant le grand bug de l’an 2000 ! Mais quand même, le passage d’un 31 décembre […]

Tout ce qui est écrit n’est pas forcémen

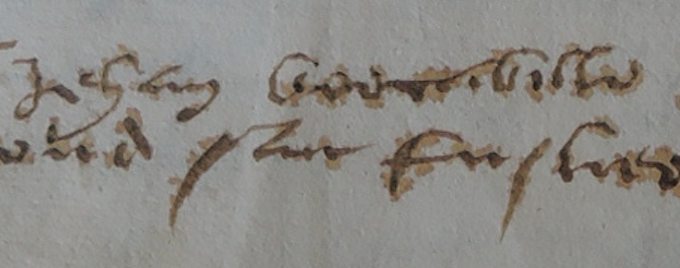

La meilleure preuve est que je viens de faire un encodage dans ma base de données concernant la famille Saluste. Comme vous le savez probablement, si je m’intéresse à cette famille c’est parce que Bertrande Broqueville est la mère de Guillaume Saluste du Bartas (1544-1590) éminent poète de l’époque. Pour essayer de comprendre les relations […]

Une moisson formidable

C’est toujours en novembre (sauf exception) qu’ont lieu mes recherches aux Archives départementales du Gers à Auch. Ce bâtiment recèle des trésors insoupçonnés pour moi. La première fois que j’y ai mis les pieds c’était encore le temps où elles se trouvaient au centre de la ville, derrière l’Hôtel de ville. Le premier document scanné […]

2011 une année faste…

Je ne sais pas pourquoi j’écris cela maintenant, mais je crois que 2011 sera une année faste en terme d’écriture sur la famille Broqueville. En novembre 2010 je suis parti, comme chaque année, sur les terres de mes ancêtres : Monfort. Bien que j’y retourne chaque année depuis 2001, date de cette mémorable réunion de […]

Chevreuil et viticulture ou la définitio

Mais que faisaient nos ancêtres vignerons monfortois pour lutter contre les prédateurs de la vigne. Nous l’avons vu dans l’un ou l’autre article, les Broqueville furent des vignerons pratiquant et pas seulement des propriétaires de terres sur lesquels des métayers plantaient des pieds de vigne. La vigne n’était pas exempte d’attaque comme nous en connaissons […]

Et la douleur des mères !

On a parlé, on parle, on parlera. Puis on ne parlera plus. Plus jamais. Plus qu’une infime poussière de faits divers. Plus qu’un relent triste de petites filles affamées. Plus qu’une mémoire grise, une tache de suie, une horreur de l’abîme ou la mémoire se jette toute. Plus qu’une effervescence retombée, une buée… Et les […]

Je participe, tu facilites

Dans le cadre de mon travail, je suis en relation avec un des partenaires d’Asmae,l’association Action Jeunesse & Environnement (AJE). Nous avons co-édité un livre quicapitalise 10 ans d’utilisation d’une approche de travail. Cette approche est la RAP(Recherche action participative). Nous sommes trois à signer ce document pédagogique : Adorata Uwizeyimana, René Sibomana et moi-même. […]